多倍化或全基因组加倍在植物中普遍且反复发生,是驱动物种形成、适应性进化、以及作物起源和驯化改良的重要机制。许多被视为“二倍体”的植物基因组,实际上经历了多轮多倍化及随后的二倍化过程。初生的多倍体物种通常面临一系列生存挑战,而二倍化过程则成为基因组“多倍化-二倍化”循环中克服挑战并激发进化创新的关键步骤。传统方法基于少数参考基因组进行比较分析,难以对多倍体物种中继承自祖先亲本谱系的古老变异和多倍体成种之后的衍生变异进行区分,这一难点成为正确解析二倍化式样和机理的最大挑战之一。

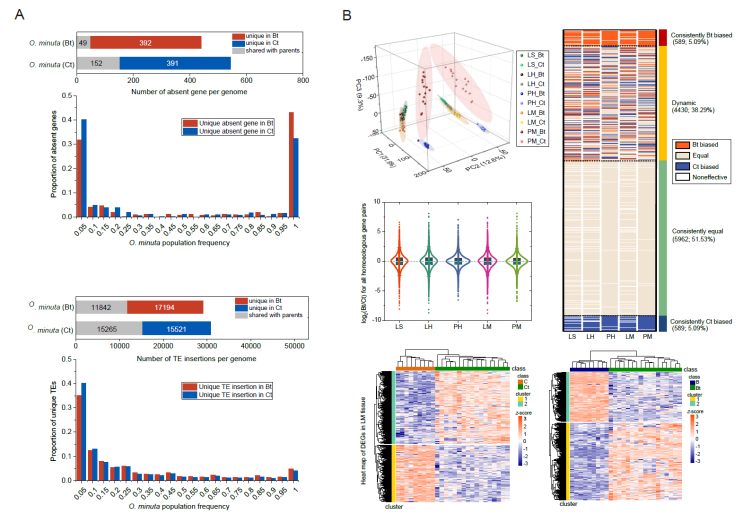

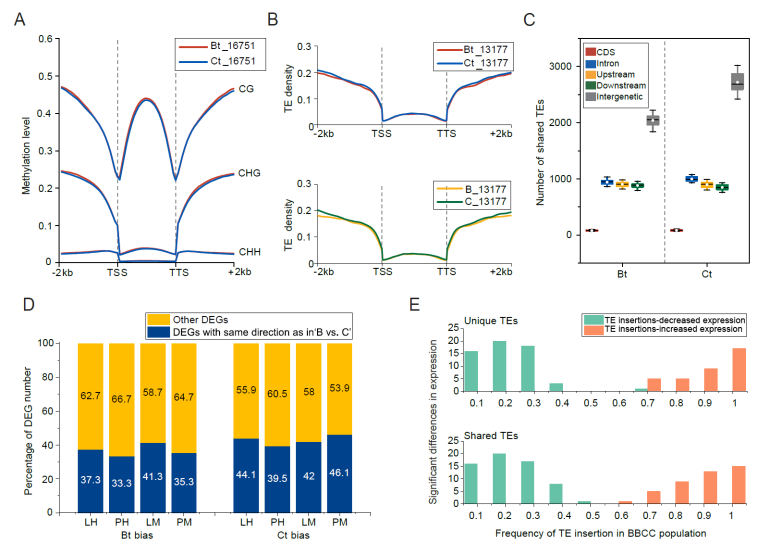

为此,重点实验室葛颂团队聚焦多倍体的二倍化过程,以异源四倍体小粒野生稻及其双亲(斑点野生稻和药用野生稻)为研究对象,在群体水平开展了从基因组序列、基因表达到形态分化的系统研究。研究人员结合PacBio CLR、Bionano和Hi-C技术组装了3种野生稻的高质量参考基因组,经基因组比较发现多倍体小粒野生稻成种于大约70万年前,至今仍与亲本保持着高度的共线性。基于广泛的群体取样和群体遗传学分析,该研究将多倍体中祖先亲本谱系的进化变异准确地区分开来,并专注于成种后的衍生变异;综合利用全基因组重测序、转录组和DNA甲基化数据,深度剖析了该多倍体的二倍化过程。结果发现,基因丢失在早期爆发,而转座子插入和部分同源交换则以渐进的方式发生,23-32%的部分同源基因呈现差异表达且具有显著的时空动态特征,但在亚基因组水平无明显的表达偏向,同质园实验也显示其表型特征未显著偏向于任一亲本。研究人员进一步就DNA甲基化、转座子分布及亲本遗传对表达式样的影响进行了分析,揭示了多倍体中转录调控的复杂性。

该研究针对植物中普遍发生的“多倍化-二倍化”循环式进化轨迹,聚焦二倍化过程这一关键步骤,首次揭示同一多倍体物种的二倍化过程兼具爆发式与渐进式的双重特征,也阐明了群体基因组学视角对解析多倍体进化式样及机制的重要意义。

相关成果于6月26日在线发表于国际学术期刊PNAS。该工作得到国家自然科学基金和重点研发计划的资助。

文章链接:

https://doi.org/10.1073/pnas.2424854122

异源四倍体小粒野生稻的二倍化式样

DNA甲基化、转座子分布及亲本遗传对基因表达式样的影响