山地仅占除南极洲以外陆地面积的八分之一,但却栖息着近三分之一的陆地物种。亚洲三大高原(即青藏高原、伊朗高原和蒙古高原)及其邻近地区构成了地球上最大的连续造山带,并拥有世界上物种最丰富的温带高山区系。这条连续的造山带含有5个具有重要保护价值的全球生物多样性热点,对全球变暖尤为敏感。然而,人们对该造山带生物多样性的起源时间和进化成因仍知之甚少。

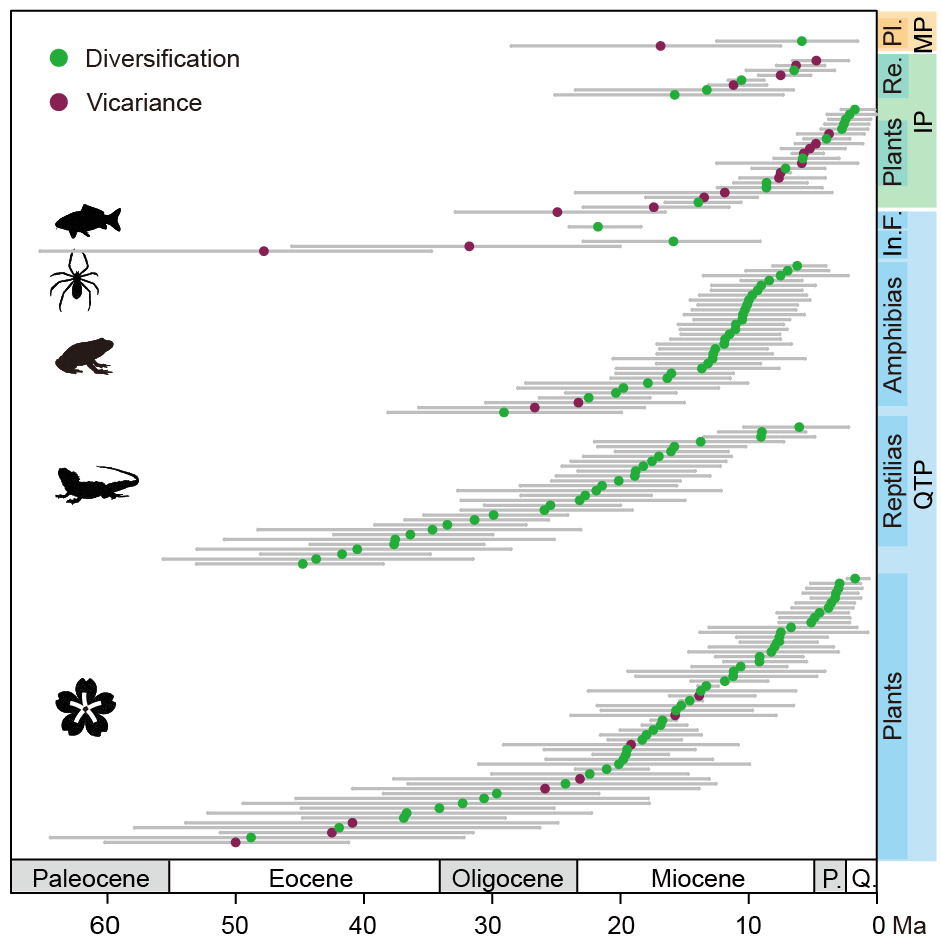

重点实验室王伟团队通过分析与亚洲三大高原形成相关的45个类群(涵盖蕨类、裸子植物、被子植物、两栖动物、爬行动物、无脊椎动物和鱼类)的123个多样化事件和28个隔离分化事件,并与地质学、生态学和古生物学证据相结合,探索了三大高原及其邻近地区生态系统和生物多样性的进化。研究发现,亚洲三大高原在新生代经历了多阶段的隆升和向外生长,这些地质事件极大地改变了亚洲的地形、地貌和区域乃至全球的气候环境,从而驱动了三大高原及其邻近地区生物的演化。因此,三大高原的生物多样性并非是更新世冰期的产物,而是经历了漫长而复杂的演化过程,其中新近纪是三个高原生物现代化的关键时期。在三个高原中,青藏高原拥有最古老的地质历史和最古老的生物类群。在此基础上,研究人员探索了三大高原维管植物多样性的分布式样及其保护情况,发现其维管植物多样性存在巨大差异,青藏高原最高,其次是伊朗高原。但是,现有保护区未能完全覆盖三大高原的物种多样性热点地区。其中,仅青藏高原台面的保护区比例达到《2020年后全球生物多样性框架》目标(>30%)。最后,研究人员提出未来应重点关注的4个研究方向:一是整合多学科探究生物和/或非生物因素如何驱动三个高原生物多样性的形成;二是分析就地物种形成和外来迁入事件对三个高原生物多样性的贡献;三是聚焦物种丰富但采样不足的地区或研究相对薄弱的类群;四是将三个高原作为一个研究单元来研究其生物多样性的演化过程,解析三个高原之间生物多样性的历史联系。

该综述系统梳理了亚洲三大高原的形成过程和生物多样性的演化动态,提高了人们对该地区地质演化和生物多样性进化历史的理解;同时,还发现三大高原的生物多样性存在较大保护空缺,对该地区未来的生物多样性保护具有重要指导意义。

该综述于8月13日发表于国际学术期刊Trends in Ecology & Evolution。该研究得到了国家自然科学基金和国家重点研发计划等项目的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.tree.2025.07.008

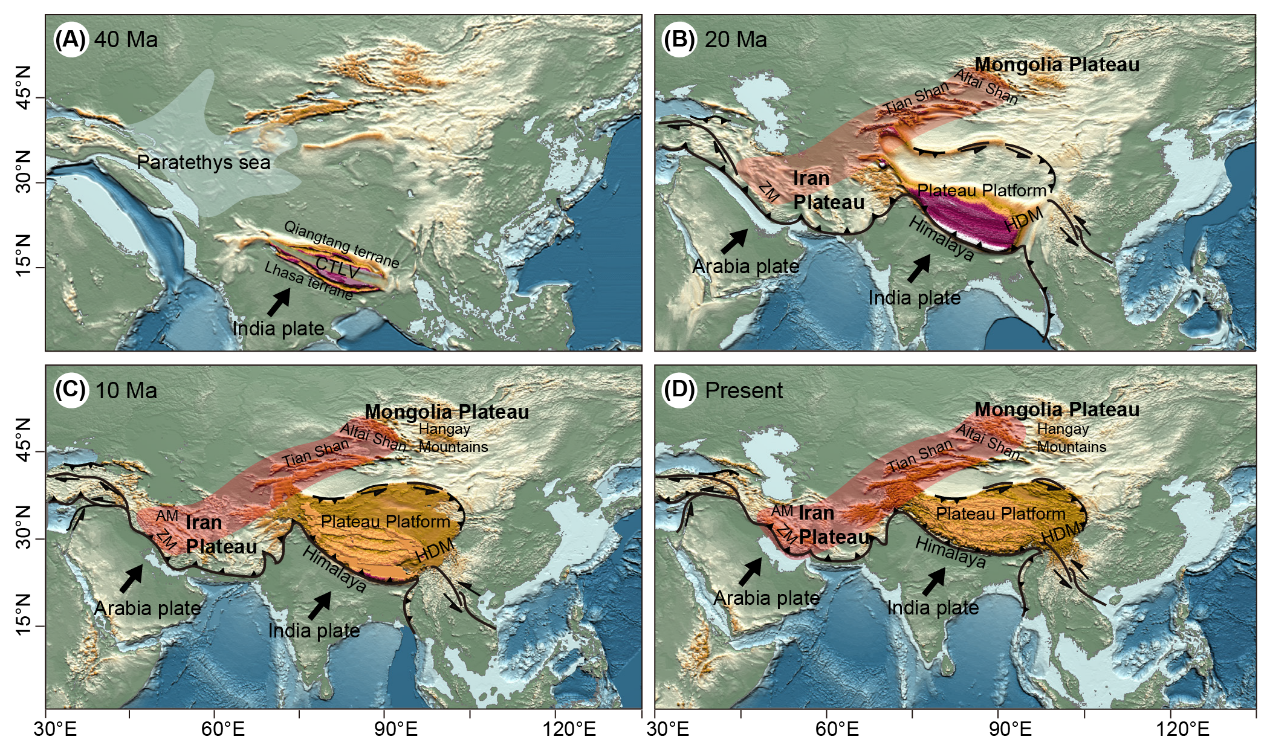

新生代亚洲三大高原的古地理变化

亚洲三大高原45个类群的123个多样化事件和28个隔离分化事件

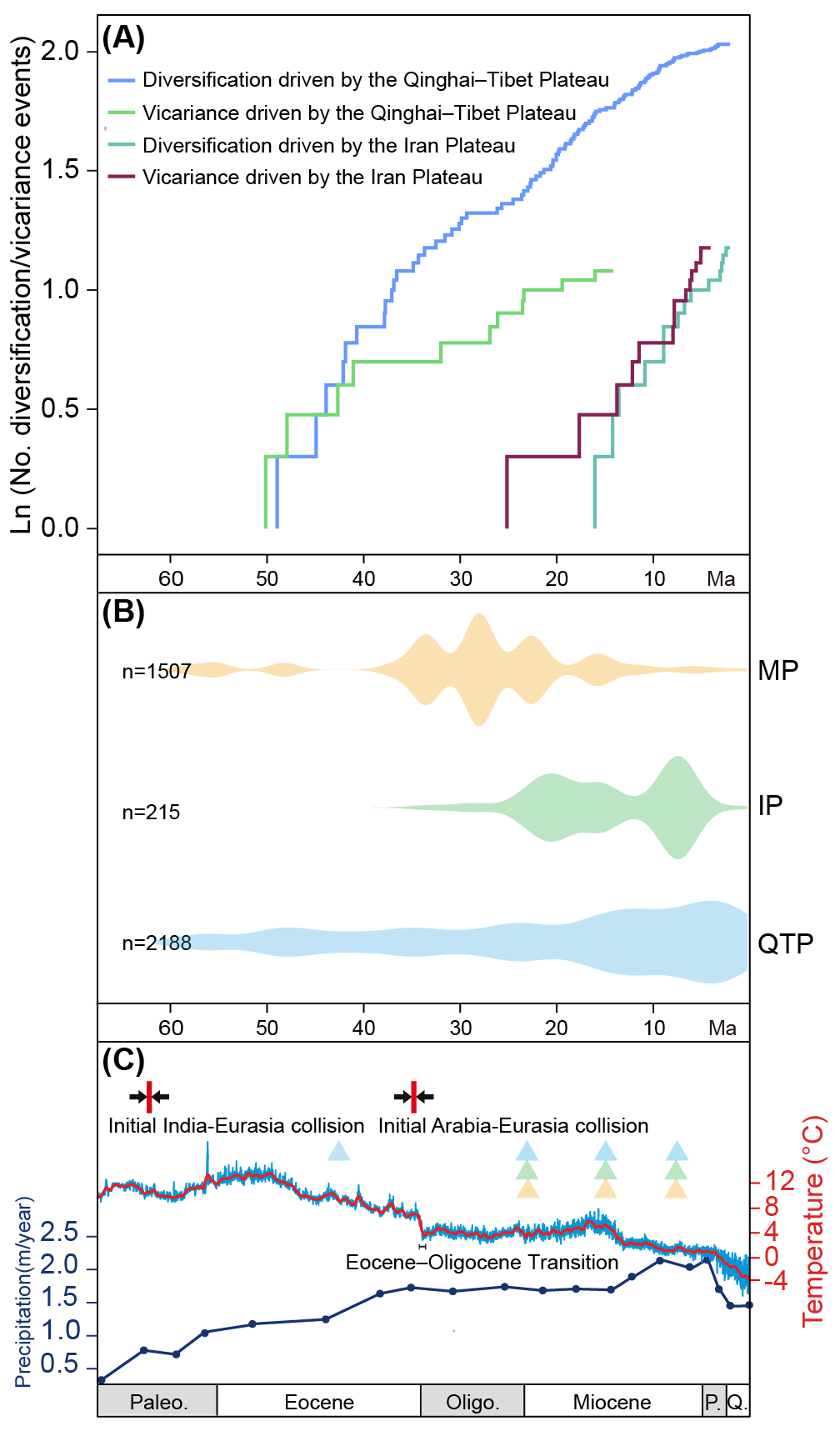

与亚洲三大高原地质和气候事件相关的生物演化

(A)45个类群的多样化事件和隔离分化事件随时间累积图;(B)新生代化石记录的密度图;(C)全球温度和东亚降水变化曲线